Leçon 4H3. La Révolution 1789-1799

1. La monarchie constitutionnelle (1789-1792)

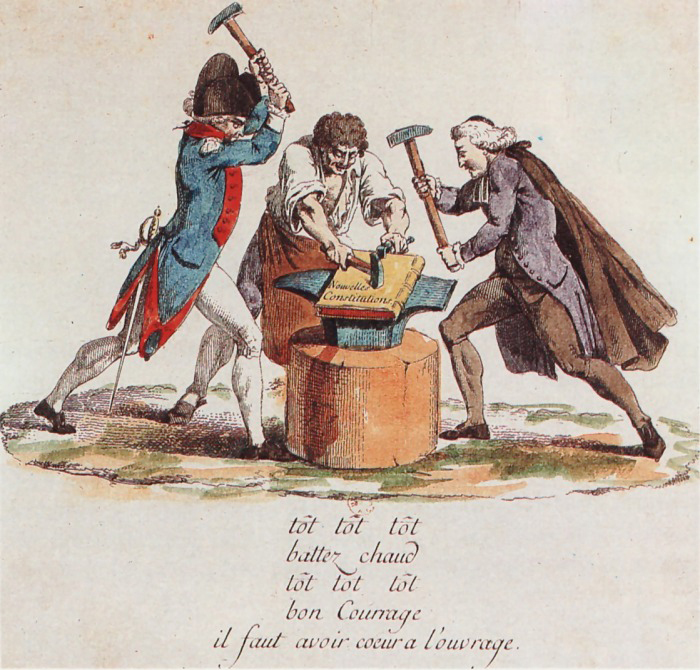

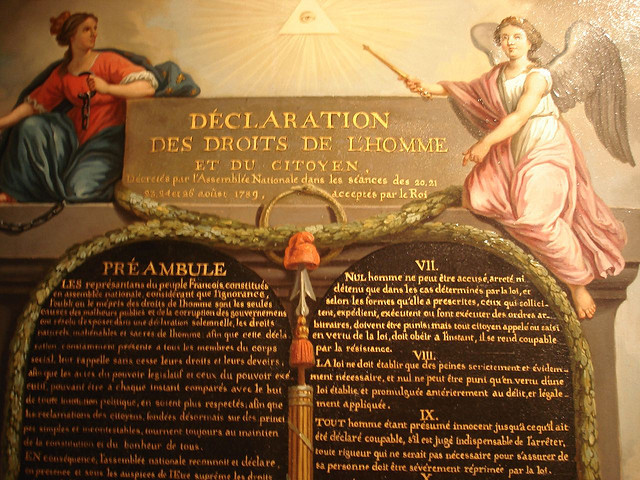

En 1789, les députés des Etats Généraux réunis à la demande du roi Louis XVI à Versailles se proclament assemblée nationale constituante le 20 juin lors du serment du jeu de paume : ils veulent rédiger une constitution qui doit limiter et préciser les pouvoirs de la monarchie fançaise. Ils abolissent les privilèges lors de la nuit du 4 août puis votent le 24 août la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fixe de nouveaux principes : souveraineté de la nation, égalités des droits, libertés (d'opinion, religieuse, d'expression...)

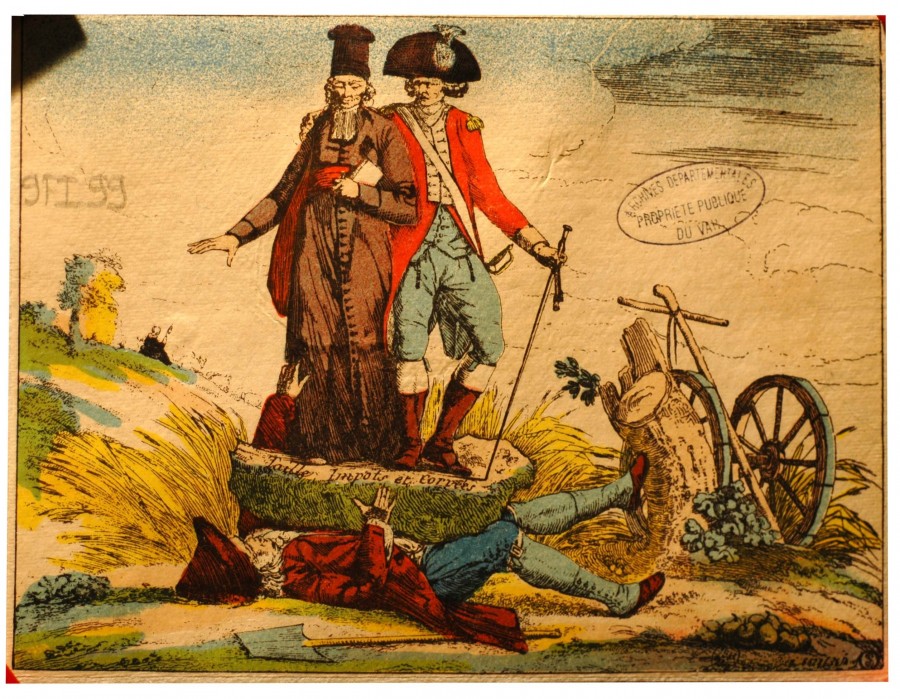

Le Tiers-Etat écrasé sous le poids des privilèges des deux autres ordre : clergé et noblesse.

La nouvelle assemblée constituante peut compter sur le soutien du peuple parisien qui se manifeste lors de journées révolutionnaires comme le 14 jullet (prise de la Bastille) ou le 5 et 6 octobre (retour de force du roi à Paris). La constitution est votée en 1791 : les pouvoirs de la monarchie constitutionnelle sont partagés entre le roi et une assemblée législative élue au suffrage censitaire (réservé aux plus riches), les départements sont créés, les biens du clergé vendus...

Les représentants des trois ordres réunis en assemblée nationale constituante travaillent à la rédaction de la future constitution.

Lors de la nuit du 20 au 21 juin 1791, le roi qui désapprouve le nouveau régime cherche à s'enfuir : il est arrêté à Varennes et ramené à Paris. Désormais le peuple se méfie de lui.

En avril 1792, la France entre en guerre contre l'Autriche et la Prusse mais les frontières sont passées et la "patrie est déclarée en danger" : les gardes nationaux des provinces, les fédérés, sont mobilisés pour défendre Paris : ceux venant de Marseille chantent la Marseillaise.

De plus en plus, le peuple pense que Louis XVI est un traitre favorisant les défaites. Le 10 août 1792, les sans-culottes parisiens et les fédérés prennent le palais royal des Tuileries : le roi et sa famille sont emprisonnés. L'élection d'une nouvelle assemblée constituante, la Convention, est alors décidée. C'est la fin de la monarchie.

Les débuts de la Révolution en images : les années 1789-1791

La société d'ordres d'Ancien Régime

Cette caricature à la veille de la Révolution dénonce les inégalités de la société d'ordres : le tiers état seul à payer les impôts supporte les privilèges du clergé et de la noblesse.

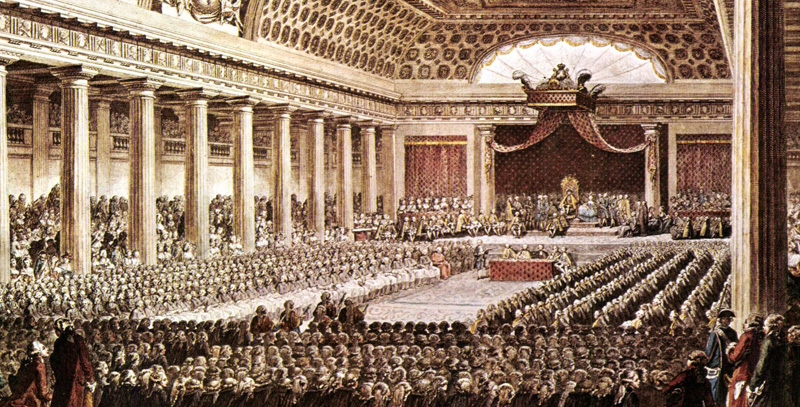

Ouverture des Etats Généraux à Versailles le 5 mai 1789

Pour remédier au déficit des finances de la monarchie, Louis XVI est contraint de faire appel aux Etats Généraux. Des députés des trois ordres doivent se prononcer sur des réformes majeures mais les modalités de vote ne sont pas tranchées : par ordre (ce qui donne la majorité aux deux ordres privilégiés) ? ou par tête (les députés du tiers plus nombreux l'emportent alors) ?

Serment du jeu de paume

Le 20 juin 1789, les députés du tiers état soutenus par quelques-uns du clergé jurent de ne pas se séparer avant d'avoir rédiger une constitution. C'est la naissance de l'assemblée constituante et le triomphe de la souveraineté nationale sur la légitimité monarchique de droit divin.

Prise de la Bastille, 14 juillet 1789

Alors que le roi cherche à mieux contrôler la toute nouvelle assemblée nationale par la menace et la force, le peuple de Paris craignant pour sa sécurité et solidaire des députés à Versailles se soulève. Il s'empare de fusils aux Invalides et attaque la Bastille pour la poudre. A la fin de la journée, un symbole honni de l'absolutisme royal tombe. Les sans-culottes parisiens disposent à présent d'armes et représentent une force nouvelle, redoutée et imprévisible dans la marche de la Révolution.

Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen

Après l'abolition des privilèges lors de la folle nuit du 4 août et la disparition d'un ancien monde, les députés s'accordent sur un texte de 17 articles garantissant les droits des futurs citoyens. Inspirée par les Lumières de la raison, la monarchie constitutionnelle brises ses chaînes. La DDHC doit servir de préambule et d'introduction à la future constitution.

Les journées d'Octobre

Les 5 et 6 octobre 1789, les femmes de Paris se rendent à Versailles pour demander "du pain" au roi. Devant la menace, Louis XVI est contraint de quitter Versailles, haut lieu de la monarchie absolue, pour le palais des Tuileries à Paris. Désormais le roi est sous le contrôle et la pression du peuple de Paris.

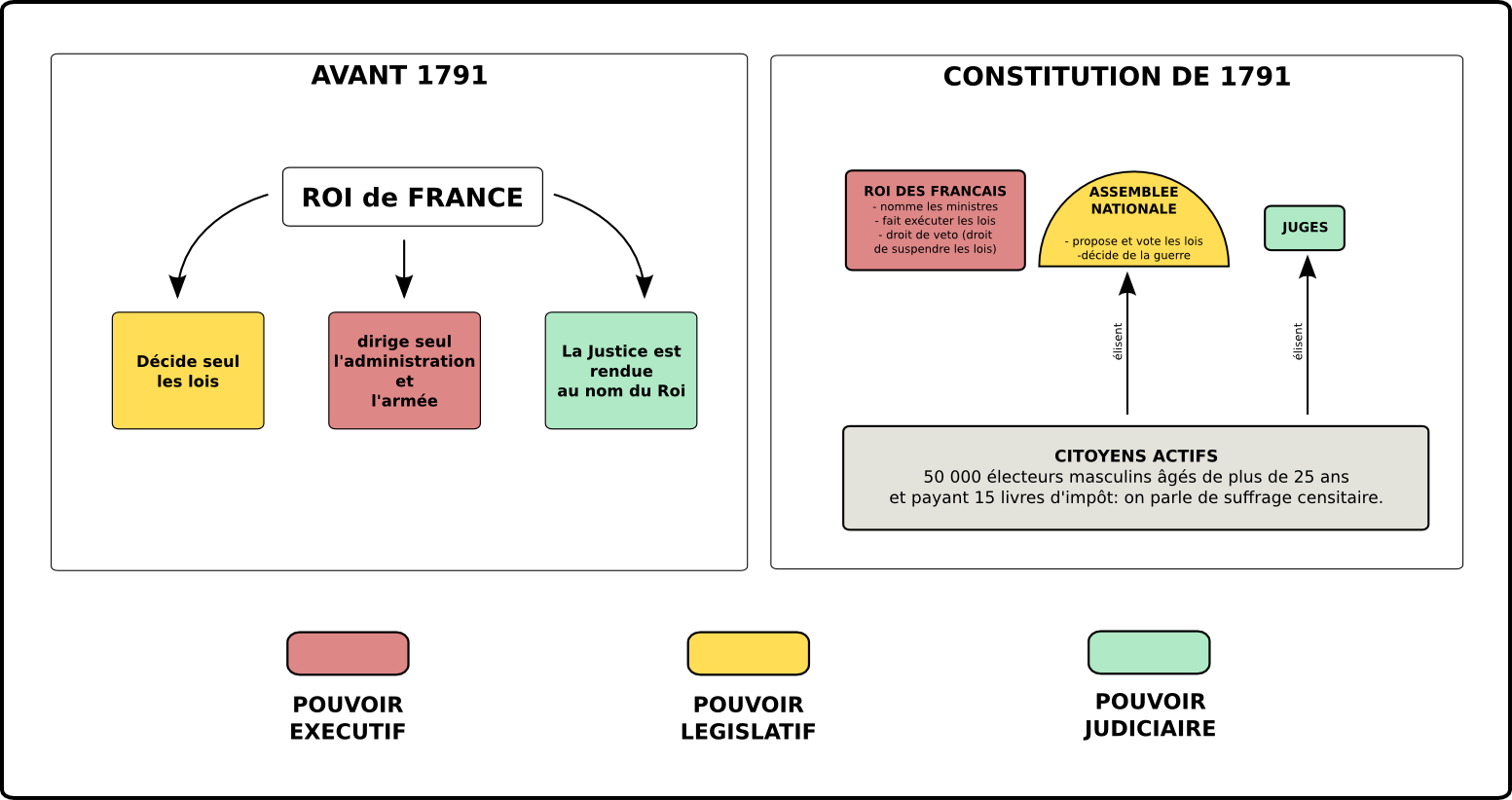

La naissance d'un nouveau régime politique

Jusqu'en septembre 1791, les députés de la Constituante travaillent sur la nouvelle constitution. Le roi conserve un large pouvoir mais est désormais soumis à la loi qu'il ne peut changer. Louis XVI devient roi des Français et non plus de France. Il n'est plus monarque de droit divin : la nation est en effet la source de toute souveraineté.

Schéma de la nouvelle constitution

Terminée le 3 septembre 1791, la première constitution veille à séparer les pouvoirs et s'inspire des idées des Lumières notamment des écrits de Montesquieu. Cependant la fuite du roi, arrêté le 21 juin à Varennes, avant même la promulgation de la constitution inquiète et compromet les chances de réussite de la monarchie constitutionnelle.

2. La première République (1792-1799)

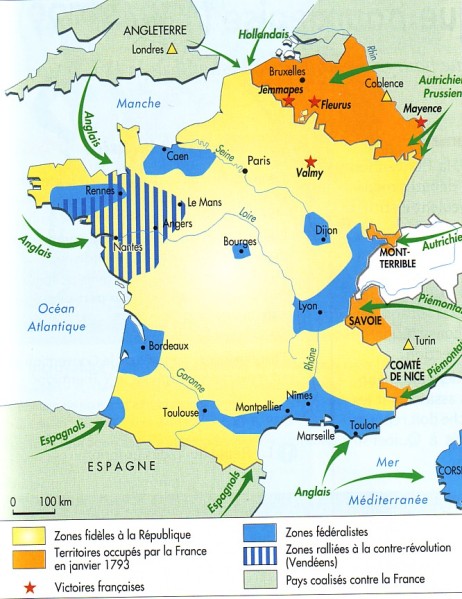

A peine élue, la Convention se réunit et proclame la République le 22 septembre 1792. Elle juge le roi qu'elle condamne à mort : le 21 janvier 1793 Louis XVI est guillotiné. Son exécution est un choc pour tous les rois d'Europe qui forment une coalition contre la jeune République. En France, la Contre-Révolution s'organise et progresse. Les paysans de Vendée se soulèvent au nom du roi et de la religion catholique.

A la Convention , députés girondins et montagnards se déchirent sur la politique à conduire pour sauver la Révolution. Soutenus par les sans-culottes parisiens, les Montagnards l'emportent et s'emparent du pouvoir. Sous l'impulsion de Robespierre, ils mettent en place la Terreur : levée de soldats en masse, arrestation de tous les "suspects", fermeture des églises...

A peine née, la République se trouve menacée de toutes parts. La Convention doit faire face à de multiples dangers, aussi bien extérieurs (armées étrangères, nobles émigrés) qu'intérieurs (révolte vendéenne, dangers contre-révolutionnaires...). Les députés de la Montagne imposent une politique de Terreur à la fois autoritaire et sanglante.

En 1794, l'ennemi extérieur est repoussé et l'insurrection vendéenne écrasée. La Convention estime que la Terreur n'est plus utile alors que Robespierre veut continuer sa politique. De plus en plus isolé, il est arrêté et guillotiné le 28 juillet 1794 (9 thermidor an II).

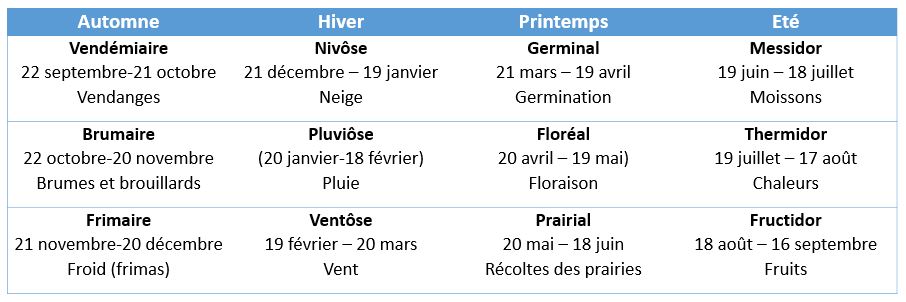

Le calendrier républicain décidé par la Convention montre bien sa volonté de créer un ordre nouveau. La proclamation de la République le 22 septembre devient le premier jour de l'An I de la Liberté.

La suite en images !

La prise des Tuileries

Le 10 août 1792, sans-culottes parisiens et gardes fédérés (en bleu) de la Révolution attaquent le palais royal des Tuileries défendu par les gardes suisses du roi (en rouge). Le roi s'est réfugié à l'assemblée nationale. Cette journée marque la chute de la monarchie.

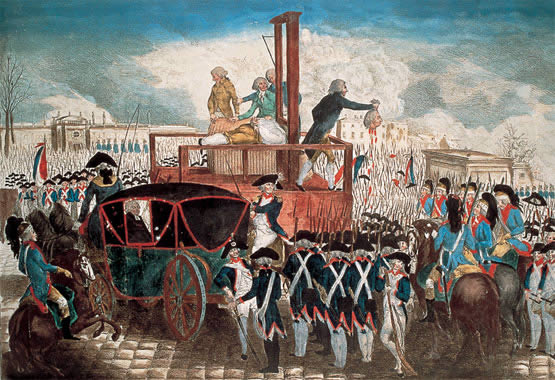

L'exécution de Louis XVI

Accusé de haute trahison, le roi est jugé par les députés de la Convention qui le condamne à l'échafaud le 21 janvier 1793. Sa mort est une provocation pour tous les rois d'Europe et montre que nul retour en arrière n'est désormais possible.

La guerre civile en Vendée

L'exécution du roi, les menées contre-révolutionnaires, la levée en masse de soldats... provoquent l'indignation dans certaines régions. Les paysans de Vendée se soulèvent conduits par la noblesse locale et encouragés par le clergé contre la Convention.

La Terreur : Robespierre guillotinant le bourreau après avoir exécuté toute la France !

Pour faire face aux nombreuses menaces, la Convention sous la conduite de Robespierre et des députés montagnards impose la Terreur. La loi des suspects du 17 septembre 1793 permet d'éliminer tout opposant à la politique du pouvoir entre les mains du comité de salut public dirigé par Robespierre.

Le Directoire (1795-1799)

Après la chute de Robespierre et la fin de la Terreur le 9 Thermidor an II (28 juillet 1794), un nouveau régime est possible. La constitution de l'an III décidée par la convention thermidorienne met en place le Directoire. Cinq Directeurs détiennent alors le pouvoir exécutif de la République. Le régime est impopulaire et fonctionne mal, il disparaît avec le coup d'Etat de Bonaparte en 1799.

En 1795, les députés de la Convention dite thermidorienne car ayant survécu à la Terreur voitent une nouvelle Constitution qui crée un régime républicain : le Directoire (1795-1799). Méfiants envers le peuple, les Thermidoriens rétablissent le suffrage censitaire et impose une république bourgeoise. Cependant, la misère du peuple grandit, les inégalités se creusent et le nouveau régime fonctionne mal.

A l'extérieur la guerre continue et le général Bonaparte remporte de nombreuses victoires. Très populaire, il profite du mécontentement contre le régime pour le renverser et s'emparer du pouvoir : c'est le coup d'Etat du 18 Brumaire (9 novembre 1799).

Commentaires

-

- 1. Lilie Jolivet Le 18/12/2019

bonjour monsieur, es-ce que vous pouvez mettre la frise papier qe vous nous avez distribuez s il vous plait

Ajouter un commentaire

ème visiteur

ème visiteur